„Nicht das Problem macht die Schwierigkeiten, sondern unsere Sichtweise.“

Viktor Frankl

1. Was sind Glaubenssätze und Einstellungen?

Glaubenssätze und Einstellungen haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Sie prägen Bewertungen und Entscheidungen, Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und bestimmen unser Wertesystem.

Unter Glaubenssätzen versteht man zur Regel gewordene Interpretationen der Wirklichkeit. Es handelt sich dabei um innere Überzeugungen, die man für wahr und richtig hält, obwohl sie nicht beweisbar sind (Rauen, 2025)..

Beispiel: „"Ich bin nicht gut genug." oder "Ich verdiene kein Glück."

Einstellungen hingegen basieren auf Erfahrungen und beschreiben unsere Bereitschaft, auf uns selbst, andere Menschen, Verhaltensweisen, Situationen, Objekte oder die Umwelt in einer bestimmten Weise zu reagieren (Rauen, 2025)..

Beispiel: "Ich finde diese Politik schlecht." oder "Ich bin neutral gegenüber diesem Thema."

Unsere Glaubenssätze und Einstellungen beeinflussen unbewusst u.a. unsere Selbstwirksamkeit, Resilienz, Stressempfinden und innere Balance. Aber auch innere und äußere Konflikte, der Umgang mit Bedürfnissen, Selbstwert und Selbstbild, unbewusste Motive und bewusste Ziele werden beeinflusst (Rauen, 2025).

Man könnte Glaubenssätze als eine ziemlich starke Kraft beschreiben oder ein tiefer inneren Glauben, der das Leben beeinflusst. Es lässt sich auch mit unbewussten Programmen und sprachlichen Mustern verglichen, die den Menschen im Alltag lenken (Graf, 2017, S. 56).

Der Hauptunterschied zwischen Glaubenssätzen und Einstellungen besteht darin, dass es sich bei den Glaubenssätzen um Überzeugungen handelt, die tief in unserer Psyche verwurzelt sind, während es sich bei den Einstellungen um spezifischere Bewertungen handelt (Mai, 2022).

Glaubenssätze sind immer subjektiv und nicht immer wahr. Als Coach helfe ich meinen Klienten zu erkennen, dass ein Glaubenssatz sowohl wahr als auch falsch sein kann. Dabei wird mein Klient genügend Beispiele für beide Glaubenssätze in seinem Leben oder im Leben anderer Menschen finden. Es geht darum, herauszufinden, ob ein bestimmter Glaubenssatz noch zum aktuellen Leben, zu den anstehenden Aufgaben und zum aktuellen Umfeld passt (Moskaliuk, 2016, S. 3).

2. Unterscheidung von Glaubenssätzen

In der Literatur findet man häufig die Unterscheidung zwischen positiv und negative Glaubenssätze.

Ein positiver Glaubenssatz ist immer optimistisch formuliert. Er enthält keine Verneinungen (wie "nicht" oder "nie") und hat einen zuversichtlichen, uneingeschränkt positiven Inhalt.

Im Gegensatz dazu sind negative Glaubenssätze weit verbreitet und als solche klar erkennbar. Es sind verallgemeinernde Beschreibungen, die das Schlechte in den Vordergrund stellen und zahlreiche Einschränkungen vornehmen. Typisch sind Formulierungen wie nie, niemals, nicht, nicht können oder nicht dürfen.

Überzeugungen aller Art helfen bei der Orientierung und Bewertung im Leben. Sie erleichtern die Interpretation von Informationen und lenken die eigene Wahrnehmung. Grundsätzlich gelten positive Überzeugungen als erstrebenswert - es wäre jedoch falsch, negative Glaubenssätze generell zu verteufeln. Beide Varianten haben ihre Berechtigung und durchaus nützliche Wirkungen:

· Positive Glaubenssätze machen Mut. Sie stärken das Selbstvertrauen, stehen für eine gute Vision und bringen uns unseren Zielen näher. Sie können aber auch zu Naivität führen. Man überschätzt sich, lässt sich ausnutzen oder übersieht grundlegende Probleme, weil die innere Überzeugung den Blick dafür verstellt.

· Negative Glaubenssätze haben oft eine Schutzfunktion und beugen möglichen Enttäuschungen vor. Sie sind gleichzeitig aber auch eine enorme Blockade und limitieren uns (Mai, 2022).

Wenn solche negativen Gedanken (Einstellungen, Überzeugungen usw.), die wir uns selbst machen, uns in irgendeiner Weise einschränken, sprechen wir auch von limitierenden Glaubenssätzen (Asana, 2025).

Was sind die 10 gängige limitierende Glaubenssätze:

· Ich bin nicht gut genug: „Ich bin nicht gut genug, um dieses Projekt zu managen.“

· Ich bin zu alt oder zu jung: „Ich bin zu jung, um Manager zu sein.“

· Ich habe nicht genügend Zeit: „Ich habe nicht genügend Zeit, um etwas für mich zu tun.“

· Ich bin nicht intelligent genug: „Ich bin nicht intelligent genug, um dieses Meeting zu leiten.“

· Ich habe nicht ausreichend Erfahrung: „Ich habe nicht ausreichend Erfahrung, um diesen Karrieresprung zu machen.“

· Ich werde nie erfolgreich sein: „Ich werde in meiner Branche nie erfolgreich sein.“

· Ich habe nicht genügend Geld: „Ich habe nicht genügend Geld, um mein Leben zu genießen.“

· Ich werde nie zu den Besten gehören: „Ich werde nie einer der Besten im Team sein.“

· Ich habe nicht genug Talent: „Ich habe nicht genug Talent, um befördert zu werden.“

· Ich werde nie eine hervorragende Führungskraft sein: „Aufgrund meines mangelnden Selbstvertrauens werde ich nie eine hervorragende Führungskraft sein.“

Solche Überzeugungen haben zwei Dinge gemeinsam: Jeder von uns kennt sie und meist entstehen sie aus Angst. Ziel ist es, sie zu erkennen und aufzulösen, damit Sie Ihre Komfortzone verlassen können.

Aus Gründen des Selbstschutzes reden sich Menschen vielleicht immer wieder ein, dass sie nicht gut genug sind oder es nie sein werden. Letzten Endes stehen uns solche Überzeugungen aber nur im Weg und hindern uns daran, unser volles Potenzial auszuschöpfen (Asana, 2025).

3. Wodurch entstehen Glaubenssätze?

In der Psychologie wird die Entstehung von Glaubenssätzen in der Kindheit sowie in der frühen Jugend verortet. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Beziehung zu den eigenen Eltern, aber auch andere enge Bezugspersonen können tiefe Überzeugungen prägen, die über viele Jahre verinnerlicht werden. Durch einen liebevollen Umgang wird die Überzeugung gestärkt, dass man selbst liebenswert ist und dass man in seiner Umgebung gut aufgehoben ist. Durch Vernachlässigung kann das Selbstwertgefühl nachhaltig und bis ins Erwachsenenalter hinein beeinträchtigt werden.

Überzeugungen sind die Essenz unserer Erfahrungen. Was wir erleben, verinnerlichen wir. Diese Erkenntnisse werden für uns zu Lebenswahrheiten, die sich als Glaubenssätze ausdrücken lassen. Vereinfacht gesagt, entstehen sie aus verallgemeinerten Erlebnissen, die zur Grundlage des eigenen Denkens werden.

Glaubenssätze entstehen durch:

· Übernommen Überzeugungen (z. B. „Über Geld spricht man nicht.“ oder „Familie gibt Rückhalt.“)

· Prägende Erfahrungen (z. B. „Mangel an Zuneigung“ oder „Liebevolle Beziehung“)

· Wirkungsvolle Sätze (z. B. „Du kannst echt nichts.“ oder „Du bist künstlerisch begabt.“ (Mai, 2022).

Ohne Glaubenssätze wäre das Leben äußerst anstrengend – etwas so, als ob wir jeden Morgen eine geistige „Reset-Taste“ drücken, alle unsere Lebensregeln und Entscheidungshilfen löschen und ganz von vorne anfangen. Sich ständig zu allem und jedem eine neue Meinung zu bilden, würde uns hoffnungslos überfordern. Wir können nicht alles wissen, erforschen und überprüfen. Deshalb bilden wir uns Überzeugungen über Dinge, Menschen, die Welt um uns herum und über uns selbst. Solche Glaubenssätze erleichtern uns das Leben und geben uns Sicherheit - und das sind schon zwei sehr gute Gründe, warum wir an unseren Glaubenssätzen festhalten. Zu limitierenden Glaubenssätzen werden sie erst dann, wenn sie unsere Möglichkeiten einschränken, wenn sie uns entmutigen oder traurig machen, kurz: wenn sie uns nicht (mehr) guttun (Truchseß, 2018, S. 72).

4. Wie kann ich mit limitierenden Glaubenssätzen besser umgehen?

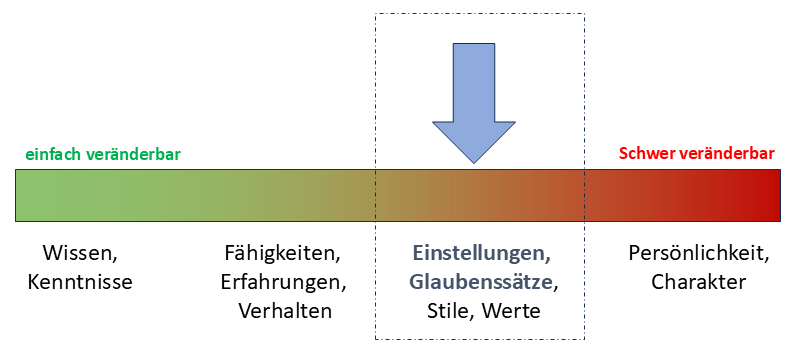

Grundsätzlich gehören Einstellungen und Glaubenssätze zu den Eigenschaften von Menschen, die nicht so leicht veränderbar sind. Sie haben aber eine große „Hebelkraft“ (Rauen, 2025).

Abb. 1: Veränderbarkeit von Einstellungen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Rauen, 2025)

Doch wie kann man mit einschränkenden Überzeugungen richtig umgehen? Indem man zunächst die eigenen negativen Glaubenssätze erkennt. Es ist möglich, diese Glaubenssätze für den Moment zu korrigieren, aber um sie dauerhaft aufzulösen, braucht es Zeit und Übung.

Die folgende Technik kann helfen, einschränkende Überzeugungen hinter sich zu lassen:

1. Glaubenssätze identifizieren und aufschreiben

Zunächst ist es wichtig, negative Glaubenssätze zu erkennen. Oft sind Glaubenssätze nämlich nur Gedanken und nicht etwas, das wir zum Beispiel aussprechen. Und genau deshalb sind sie nicht immer leicht zu erkennen. Wenn Sie diese Gedanken einmal zu Papier bringen, können Sie feststellen, ob es sich um Tatsachen oder um Fiktion handelt. Wenn Sie die Sätze auf Papier vor sich sehen, werden Sie schnell feststellen, wie wenig sie mit der Realität zu tun haben. Wenn Sie Ihre Gedanken aufschreiben, können Sie auch den Stress abbauen, der oft mit negativen Überzeugungen einhergeht. Außerdem können Sie sich bei jedem Gedanken fragen, ob er für die nächsten 10 Minuten Arbeit relevant ist. Lautet die Antwort „Nein“, schließen Sie das Notizbuch und legen Sie es mit Ihren Gedanken beiseite (Asana, 2025).

2. Wahrheitsgehalt überprüfen

Manchmal reicht es jedoch nicht, seine Gedanken einfach aufzuschreiben. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, darüber nachzudenken, ob die eigenen Glaubenssätze der Wahrheit entsprechen oder nicht. Wenn Sie Ihren einschränkenden Glaubenssätzen auf den Grund gehen, werden Sie erkennen, worum es wirklich geht. Wenn Sie das nächste Mal etwas Negatives über sich denken, halten Sie kurz inne und analysieren Sie den Gedanken. Prüfen Sie, ob er Sie einschränkt und ob es konkrete Fakten gibt, die ihn widerlegen. Fragen Sie sich, ob hinter dem Gedanken die Angst vor dem Unbekannten steckt oder ob er Sie an eine negative Erfahrung aus der Vergangenheit erinnert. Auch Perfektionismus kann Ihre Produktivität stark beeinträchtigen. Manchmal kann er sogar dazu führen, dass Sie am liebsten alles hinschmeißen würden, wenn etwas nicht perfekt läuft. Die beste Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen, ist Feedback. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Überzeugungen richtig sind, fragen Sie einfach Freunde oder Kollegen. So erhalten Sie eine objektive Perspektive und erfahren, wie eine andere Person über Ihren Glaubenssatz denkt. Das hilft Ihnen, die Fakten von den Geschichten zu trennen, die Sie sich selbst erzählen (Asana, 2025).

3. Positive Affirmationen nutzen

Das beste Mittel gegen einschränkende Glaubenssätze sind positive Affirmationen. Affirmationen sind Sätze, die Sie sich in Gedanken immer wieder sagen, um neue, hilfreiche Überzeugungen zu schaffen.

Wandeln Sie einschränkende Glaubenssätze mit positiven Affirmationen in positive Überzeugungen um. Wenn Sie zum Beispiel davon überzeugt sind, dass Sie nicht gut genug für eine Beförderung sind, formulieren Sie diesen Glaubenssatz um und erinnern Sie sich daran, dass Sie hart arbeiten und Erfolg verdienen. Durch diese Umformulierung geben Sie negativen Gedanken keine Chance und formulieren gleichzeitig positive Überzeugungen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Methode anzuwenden. Eine davon ist, den positiven Glaubenssatz laut auszusprechen, was seine Wirkung noch verstärkt. Sie können diese Technik entweder anwenden, wenn Sie einen negativen Glaubenssatz bemerken, oder sie direkt in Ihren Arbeitsalltag integrieren, um einschränkenden Glaubenssätzen proaktiv zu begegnen. Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie Sie Glaubenssätze transformieren können.

· Statt zu denken: „Ich bin nicht gut genug, um dieses Projekt zu leiten“, sagen Sie sich: „Ich habe die Fähigkeiten, die ich brauche, um meine Aufgaben erfolgreich zu erledigen“.

· Statt „Ich habe nicht genug Zeit, um etwas für mich zu tun“, sagen Sie sich besser „Ich kann meine Zeit so einteilen, dass ich mich auf die Dinge konzentrieren kann, die mir wichtig sind“.

Indem Sie üben, Herausforderungen positiv zu begegnen, werden Sie auch in alltäglichen Situationen immer mehr das Positive sehen (Asana, 2025).

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn das bloße Aufsagen von Affirmationen nicht funktioniert. Wenn Herz und Bauch nicht überzeugt sind, nützt es nichts, Affirmationen aufzusagen. Damit eine Affirmation funktioniert und zu einem positiven Glaubenssatz wird, muss man sie auch fühlen - eben daran glauben. Und Gefühle lassen sich nicht diktieren, sie stellen sich nicht durch bloßes Wollen ein. Was kann man stattdessen tun? Nun, Sie können auf andere Weise mehr positive Gedanken und Gefühle in Ihr Leben holen. Anregungen dazu bietet die Positive Psychologie. Sie hat nichts mit „positivem Denken“ (also naivem Gesundbeten) zu tun, sondern beschäftigt sich ernsthaft mit der Frage, was Menschen psychisch gesund, stark und optimistisch macht, während die traditionelle Psychologie sich auf psychische Probleme und Erkrankungen konzentriert. Positive Psychologen sind davon überzeugt, dass Glück eine Frage der persönlichen Einstellung ist, auch wenn manche Menschen von Natur aus ein sonnigeres Gemüt haben als andere. Eigenschaften wie Kontaktfreudigkeit, Offenheit, Humor, Dankbarkeit, soziale Intelligenz, Ausdauer tragen entscheidend zum Glücksempfinden bei. Man kann lernen, diese Eigenschaften zu kultivieren und mit positiveren Gedanken und Gefühlen durchs Leben zu gehen. Eine einfache Übung zur Stärkung des Glücksgefühls ist das Erfolgstagebuch. Die Aufgabe lautet: Jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens drei Dinge aufschreiben, die heute positiv waren, gelungen sind oder Freude bereitet haben (Truchseß, 2018, S. 140).

4. Nicht aufgeben

Lassen Sie sich niemals von einschränkenden Glaubenssätzen unterkriegen und vergessen Sie nicht, dass Sie damit nicht allein sind. Jeder kennt sie, auch Führungskräfte und Unternehmer, auch diejenigen, die Ihnen vielleicht als Vorbild dienen. Das Wichtigste ist, dass Sie sich von einschränkenden Glaubenssätzen weder unterkriegen noch einschränken lassen. Eine der vielen wichtigen Qualitäten einer Führungskraft ist es, sich selbst und andere nie aufzugeben. Natürlich fühlt man sich in einer negativen Phase eher deprimiert. Aber gerade dann ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um die negativen Glaubenssätze aufzulösen. Manchmal kann schon ein tiefes Durchatmen und ein bisschen frische Luft Wunder wirken und einen wieder positiv stimmen (Asana, 2025).

Indem Sie Ihren Blick für das Positive in Ihrem Leben öffnen, machen Sie es einschränkenden Überzeugungen schwerer, Sie auf negative Gedankenpfade zu locken (Truchseß, 2018, S. 142).

Ein viel zitierter Satz lautet:

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.

Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen.

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.

Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.

Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“

Talmud

Sie suchen Unterstützung bei Ihrer Glaubenssatzarbeit? Gerne begleite ich Sie auf Ihrem Weg.

Kontaktieren Sie mich einfach unter:

Literaturverzeichnis

Asana, T. (2025, Januar 1). 10 limitierende Glaubenssätze – und wie Sie sie hinter sich lassen können. https://asana.com/de/resources/limiting-beliefs

Graf, S. (2017). Die Arbeit mit Glaubenssätzen im NLP-Coaching. Veränderungsprozesse erfolgreich meistern (1. Hamburg, 2017). Bedey Media GmbH.

Mai, J. (2022, Februar 18). Glaubenssätze erkennen & ändern: Liste + Beispiele. karrierebibel.de. https://karrierebibel.de/glaubenssaetze/

Moskaliuk, J. (2016). Leistungsblockaden verstehen und verändern: Psychologisches Praxiswissen für Coaches und Führungskräfte. Springer.

Rauen, C. (2025, Januar 14). Einstellungen und Glaubenssätze. LinkedIn. https://de.linkedin.com/

Truchseß, N. (2018). Glaubenssätzen auf der Spur: Wie Sie Ihr Leben selbst steuern, statt Hirngespenstern zu folgen (1. Aufl.). Gabal Verlag GmbH.

Gender-Erklärung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.